この単細胞生物は神経系なしで「複雑な意思決定」ができる

1906年、動物学者のハーバート・スペンサー・ジェニングスは、「ステントル・ローセリ」という1つの細胞で作られた淡水生物の驚くべき行動を発見しました。

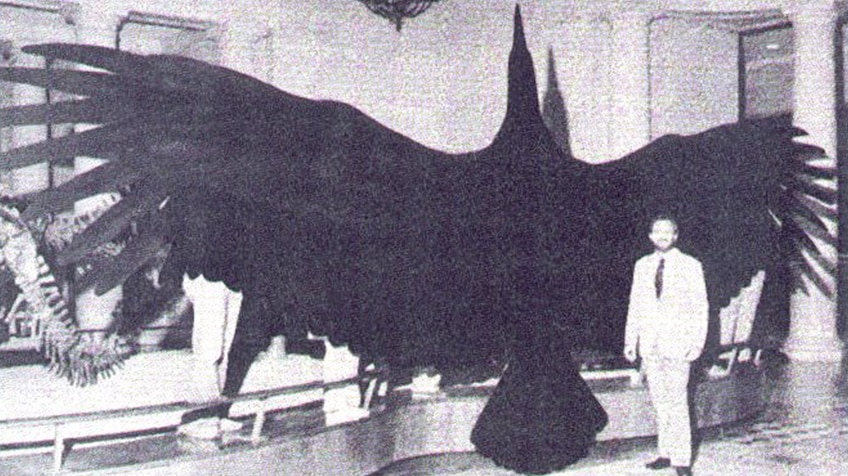

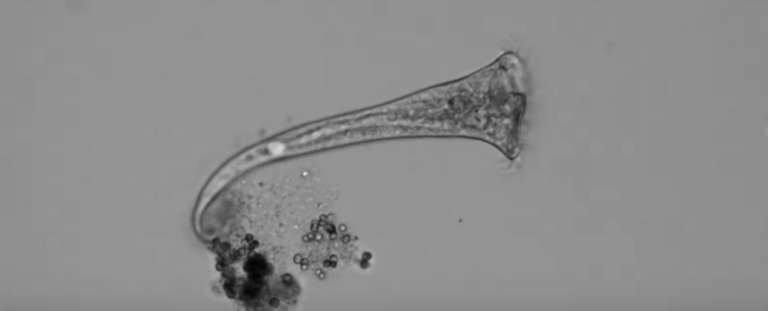

この透明なトランペットのような生物は、顕微鏡の下で刺激されたとき、神経系の助けを借りなくても、行動階層に従い、反応を変えるという複雑な行動をとったのです。

その発見は、これまでに単核細胞で報告された最も複雑な行動の一つでしたが、その後、誰も彼の結果を複製することはできなかったため、その考えは否定されていました。しかし、数十年後の今、ジェニングスの考えは正しかったという可能性がでてきたというわけです。

現代の研究者が、「ステントル・ローセリ」を発見したのです。動物学者が何年も前に述べていたそれぞれの行動が今確認され、ジェニングスの長年にわたる理論に説得力のある証拠を見つけることに成功したのです。

「ジェニングスの発見で特に注目だったのは、同じ刺激にローセリがどのような反応をするかで、状況によって行動を変えるという複雑な意思決定をすることです。」と、ハーバード大学医学部のシステム生物学者ジェレミー・グナワルデナ氏は言っています。

通常、この行動は、神経系を持つ多細胞生物で起こるような自律的な認知行動ですが、単細胞生物にもそのような能力があることがこの発見によってわかります。

繊毛虫は、長い間科学者を魅了してきた非常に複雑な生き物です。これらの生物は、特定のストレスに対して「回避」をすることで知られており、壁にぶつかったら回転し、向きを変えたり、水中で捕食者を感知するとより速く泳いだりすることができます。

他の原生動物は狩猟、交配など単純な生存行動をしますが、「ステントル・ローセリ」は、さらに複雑な行動をとります。

ステンターセルが生物に繰り返し触れると、通常は、収縮する可能性が低くなります。この反応は、非連想学習の一形態である習慣として知られていますが、これが、「ステントル・ローセリ」においては異なるということは、ジェニングスが気づいたことです。

化学物質が「ステントル・ローセリ」を刺激すると、細胞は最初にねじれて曲がり、その「口」を離します。刺激が続くと、細胞は口腔領域に近づき、刺激から身を守るために、繊毛を放出します。それでも失敗した場合、細胞は収縮します。そして、これらのステップがすべて駄目だった場合、完全に通常の形態からから剥離します。

この3段階の異なる行動のパターンは、ジェニングスが「ステントル・ローセリ」に注目する最初のきっかけでした。そして今、その時以来初めてとなる結果の再現に成功しました。

この科学者は、ジェニングスの研究とは別種の単細胞繊毛虫にも注目し、数ヶ月にわたって顕微鏡での観察を正確に行いました。

その後、溶液中の「ステントル・ローセリ」は、一連の周波数で化学トリガーを生成し、科学者たちは、その反応を撮影しました。60回の刺激後、生物の反応を質的および量的に分析しました。

結果は、ジェニングスが述べた通りとなり、観察されたすべての生物は、通常の習慣や状態とは異なる行動をとりました。

「私たちは、行動パターンを逐次的な意思決定の一形態と考えており、同様の刺激を繰り返し与えると、「心変わり」して反応が変わります。これは観察結果に従って得た研究結果です。」と研究者のデクスター氏は説明しています。

この行動パターンの切り替えは、これらの生物が、神経系を持つ人が通常行う複雑な意思決定のレベルを持っている可能性があることを示しています。

これにより、1世紀前に存在したジェニングスと科学者ジャック・ローブを、生命が単なる物理化学なのか、それとも細胞機関のようなものがあるのかという苦脳へと導いたのです。

システム生物学者のスコット・コイル氏は、この研究に関与していませんが、この結果は正確ではないと考えています。この新しい結果が、何らかの行動パターンが存在することは示唆していますが、「心変わり」という点には、生物学上賛成しないと言うのです。

「私にとって、細胞が『心を変えている』とか、その『学習』はあまり意味がないとかいうことは、実際に分子システムの観点からどのようにコードされているかの、根本的な詳細を明らかにすることに比べて、それほど面白いとは思いません。」と、コイル氏は主張しています。

結局のところ、偶然に基づいて意思決定を行う生物に、あらゆる結果を割り当て、事実を論じることはかなり難しいことです。この研究では、その生物は「ステントル・ローセリ」にあたりますが、収縮または剥離の「選択」は、単細胞生物にとって確かに印象的ですが、コインを投げた時と同じで、それは、「心を変える」ためのかなりコントロールされた方法です。

生物が、このコインをどのように反転させるかはまだ解明されておらず、研究者は、結果と可能性をもとに、それを推測することしかできません。

それが適切な仲間を見つける方法だった、または良い生活場所が見つかり、剥離を回避する方法として機能したともいえる、ということになります。

これらは興味深い推測ですが、コイル氏を納得させるのは、こういった推測ではなく、その仕組みです。コイル氏は、刺激がイオンチャンネルの可用性を変えたことで、後の刺激で違った結果が出ているのではないかと、解析しています。

コイル氏らは、機械的には早期摂動への湾曲または繊毛反応が、細胞内の状態変化につながり、収縮や剥離行動をより適切に行うことを想定できると考えている。

reference: sciencealert