極超新星の謎を解明、巨星が近くの死んだ星を飲みこんで爆発していた

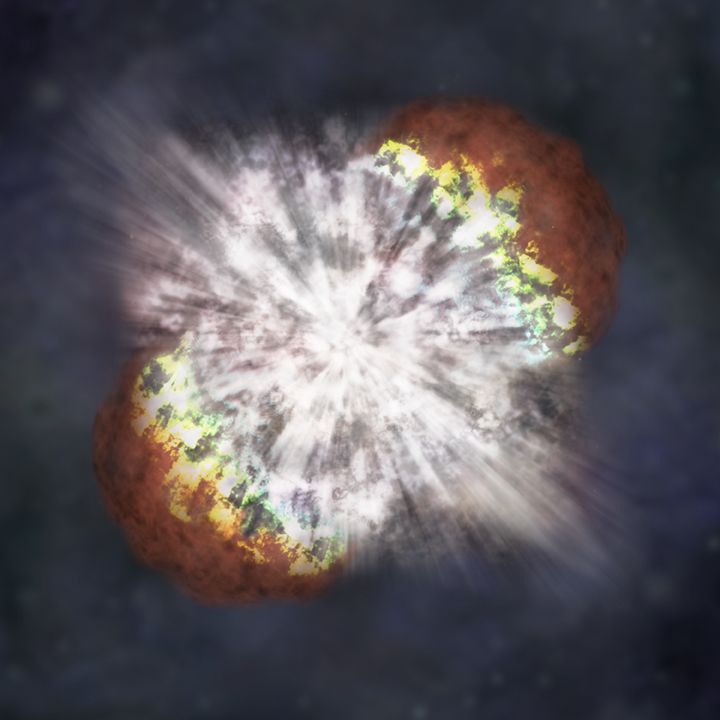

2006年にひとつの恒星が爆発し、太陽の500億倍の明るさに輝きました。最新の調査によって、これはひとつではなく、ふたつの星だった可能性が示唆されました。

2006年9月に地球から2億4,000万光年離れたペルセウス座で、太陽の500億倍の明るさで爆発するひとつの恒星が燃え盛っていました。70日間にわたって、爆発は明るさを増し続け、所属する銀河の10倍の輝きに達し、典型的な超新星の数百倍のエネルギーを放ちました。当時、この極度に明るい超新星(別称:極超新星)はこれまで検出された中で最も明るい恒星爆発でした。

この記録的な爆発(正式名:SN 2006gy)の何がそんなに特別だったのでしょうか。当時は誰にもわかりませんでした。しかし、10年以上経った今、研究者たちがついに手掛かりを得たようです。

1月23日発行の学術雑誌『Science』に掲載された最新の論文で、SN 2006gyが絶頂期の約1年後の爆発で放射した不可解な輝線を再分析した研究が報告されました。研究チームは噴出された物質の中に大量の鉄を発見しました。これは数百年も前に放出された恒星物質が作った既存の層に超新星が影響した結果に過ぎないかもしれないと研究者たちは述べています。

そのような噴出された星の汚れのようなものはいったいどこから来たのでしょうか。ひとつの考え得るシナリオはSN 2006gyはひとつだけではなく、ふたつの星として誕生したというものです。

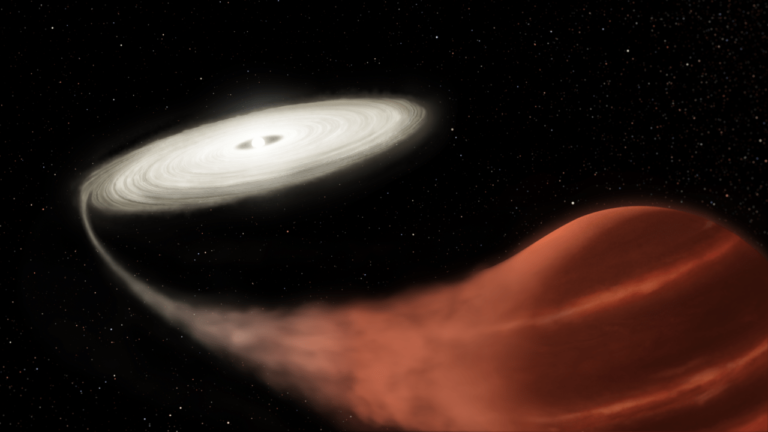

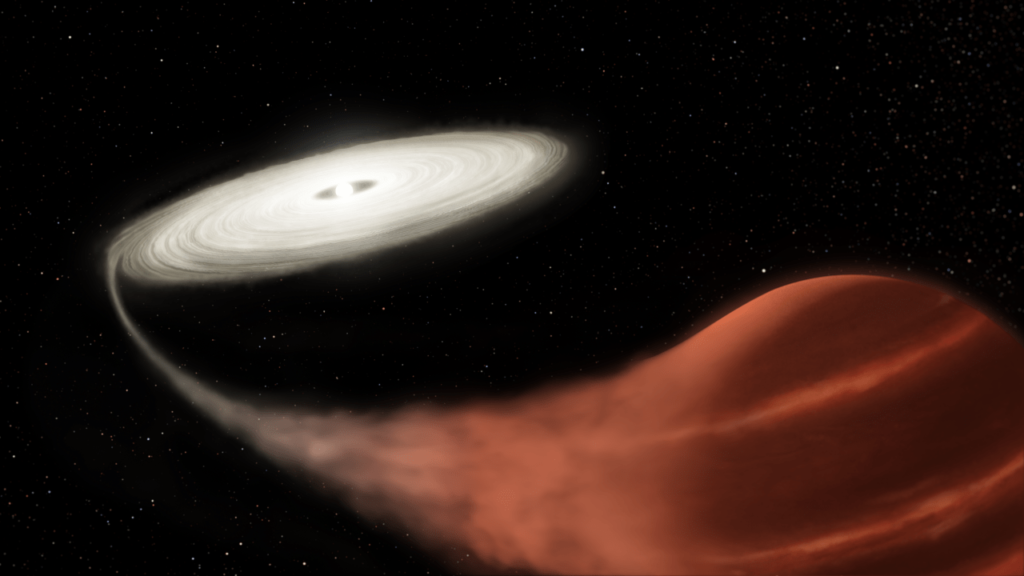

「これを説明するために候補となるシナリオは連星先祖系の進化です。この進化においては、白色矮星が巨星あるいは超巨星の伴星の中に螺旋を描きながら飲みこまれていきます」と論文には書かれてあります。

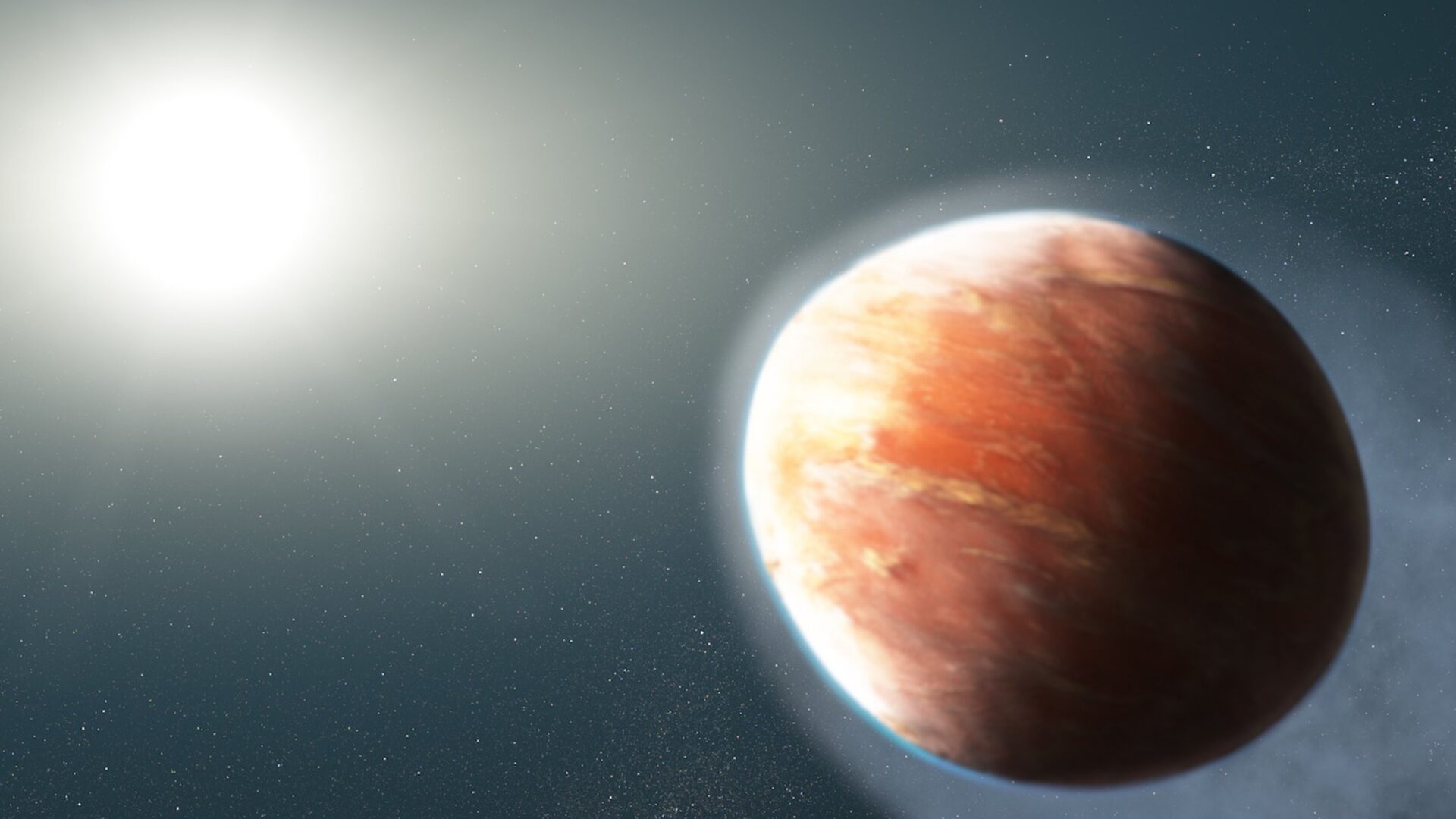

このNASAのイラストは超高光度超新星SN 2006gyがどのように見えるのかを想像して描かれたもの。

連星(互いの周りを公転するふたつの星)が衝突し合うことは滅多にありません。天の川銀河では1万年に一度起こるくらいです。星同士が実際に衝突する際には、ふたつの恒星のコアがゆっくりと融合していくのに連れて、ガス状の恒星物質の「膜」を周囲の空にまき散らすのかもしれないと考えられています。

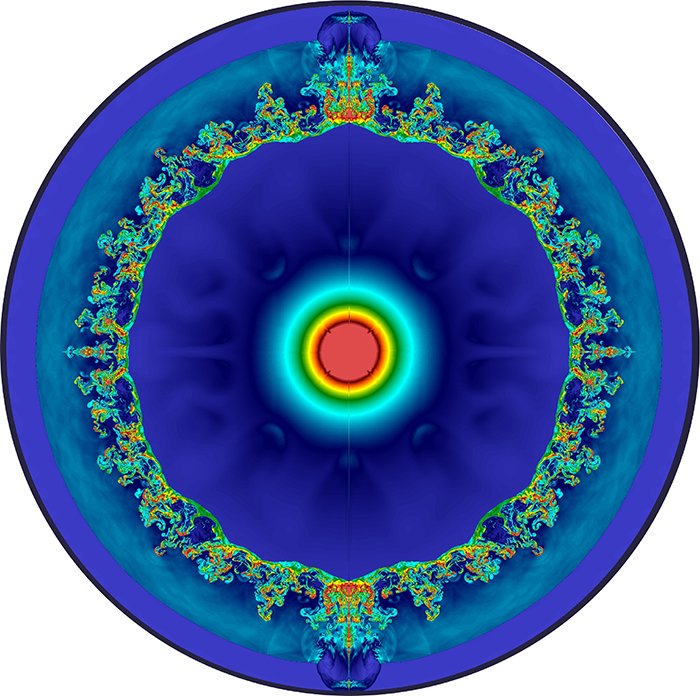

この超新星が検出される10年〜200年前に衝突が起きていたと仮定すると、その後1世紀かけて2つの星が合体する間にガスの膜を放出し続け、その膜が連星系の周囲に残ったのかもしれないと考えられます。最終的に合体が超新星の爆発で終わるとガスの膜は、天文学者たちが見たような驚異的なレベルまで爆発の明度を増幅させ、また、相当する鉄の輝線を発生させたのかもしれません。

今のところ、ふたつの連星が合体するのを見たことがある科学者はまだいないので、この説明は単に数学的なものに過ぎません。けれども、りゅうこつ座η星(りゅうこつざイータせい 通称:イータカリーナ/エータカリーナ)という地球の近くの恒星系のおかげで新しい手掛かりが私たちが生きている間に見つかるかもしれません。

地球から約7,500光年のところにあるイータカリーナは、数百年にわたってゆっくりと爆発しているふたつの巨星から成る連星であり、徐々に輝きを増しているので天の川銀河で最も明るい恒星系になると見られています。この恒星系は今後1,000年以内に極超新星になり、そのエネルギー放出の中で最終的な爆発を起こす可能性があります。もし、そうなれば、今だかつて地球の空に現れたことのない大花火の天体ショーを人類は初めて目にすることになるかもしれません。

reference:livescience,nasa