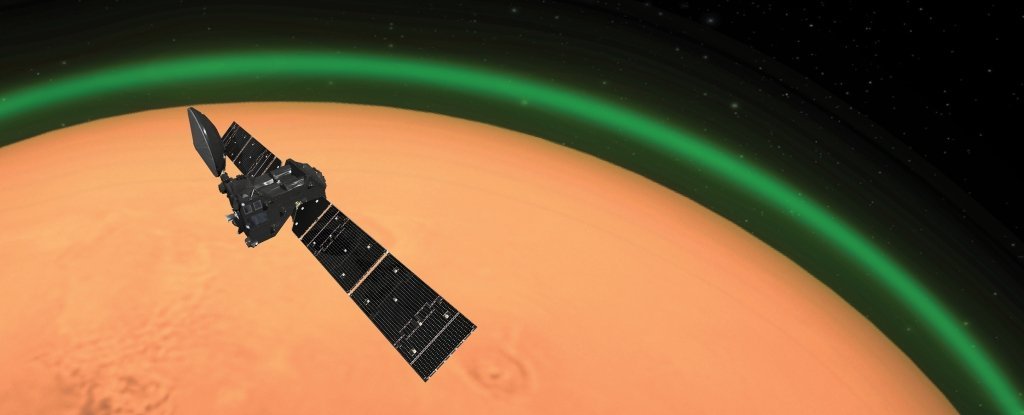

火星の大気中空高くに天文学者が何十年も追い求めた現象を見つけることに成功しました。その現象とは、高層大気に見られる緑色に微かに輝く光のことで太陽光と酸素の相互作用によって起こる現象です。

以前はこの光が見られるのは地球の上空だけでした。発見は地球だけでなくほかの場所で大気光が生じる過程をより理解する一助となるでしょう。

「地球で見られる最も明るい発光のひとつと言われるものは、夜間大気光から放射されているものです。具体的に言うと、ほかの惑星には見られない特定の光の波長を発する酸素原子から放射されています。」とこの現象についての論文の第一著者でベルギーのリエージュ大学天文学者であるジャン・クロード・ジェラード氏は話しています。

「40年ほど前からこの放射の存在は予測されていたのですが、[エクソマーズ火星探査計画]のおかげで今回初めて発見に成功したのです。」

地球の空はたとえ夜間でも、また光害や星の明かり、太陽の拡散された光を取り除いたとしても完全な闇になることはありません。大気中の分子は常にさまざまなプロセスを経ており、さまざまな波長で微かに光っているのです。

この光は同じ粒子によって発光するのでオーロラと似ていますが、オーロラよりも光が弱く背景にあるメカニズムも異なります。オーロラはイオン化された大気の原子である太陽風からの荷電粒子によって発生し、踊っているかのように光が空を横切ります。

一方、大気光は太陽光と大気の相互作用によって発生するもので2つのカテゴリーに分類されます。まず、夜間大気光があります。これは日中太陽放射によってバラバラになった分子が再結合し、光子という形で過剰エネルギーを放出します。夜間大気光は地球同様に金星と火星で観測されたことがあります。

今回天文学者が火星の大気に観測したものは、日光によってその存在がかすんでしまうので発見が非常に難しいと言われている昼間大気光です。

地球では大気中の分子が太陽光を吸収した時に発生することで、最初に吸収された放射線と同じかわずかに低い周波数で放射線という形で過剰エネルギーを放射します。

国際宇宙ステーションから撮影した地球の画像では、上空から真下に向かってカメラを向けた時よりも大気上部にカメラを向けたほうが大気光はよく見えています。

火星では、このような昼間大気光の存在は1979年に予測されていましたが、火星探査機は火星表面を真上から観測していたため今まで発見することができなかったのです。

国際宇宙ステーションからヒントを得て、研究チームは3チャンネル分光計NOMADを、火星を真下に見下ろす位置から火星の地平線が見えるように大気を横切るように再設定しました。この位置から高度を20~400kmの範囲で火星の大気の観測を行いました。

データを分析した結果、昼側の光学波長と紫外線波長の両方に緑色の発光を発見しました。

「この発光は高度80kmあたりで最も強く光り、火星から太陽までの距離によって変化しました。」とベルギーの宇宙高層大気物理学研究機関所属の超高層大気物理学者のアン・カリーヌ・バンデール氏は説明しています。

研究チームは発光の背景にあるプロセスをモデル化したところ、地球の大気光と非常に良く似たプロセスでこの現象が起きていることがわかりました。太陽放射が火星の大気にぶつかると、二酸化炭素が一酸化炭素と酸素に分離されます。緑の光は酸素によって発生するのです。

興味深い発見もありました。発光の可視光線は紫外線波長よりも1.6倍も強かったのです。

「今回の火星観測は理論モデルに即していましたが、地球の周りに見える非常に弱い光はこれに一致していませんでした。」とジェラード氏は話しています。

「酸素原子の動きをさらに研究する必要がありそうです。原子や量子力学の理解に非常に重要なカギとなるはずです。」

研究チームは、今回の食い違いは地球観測機のカリブレーションに問題があったのだろうと指摘しています。明らかに成功への第一歩のためにすべきは科学なのです

この研究論文は Nature Astronomyに掲載されたものです。

reference:sciencealert