人体と機械の融合、『トランスヒューマニズム』で世界が変わる

『トランスヒューマニズム』とは科学技術を用い、人間の身体と認知能力を進化させ、人体を前例の無い形で向上させるというものである。この考えは1920年代ごろからあるのだが、着想当時は絵空事のような話だった。しかし、現在は世界中で科学技術の発達が進み、現実味を増すどころか実現してしまっている部分も数多く存在する。

そこで今回は、肉体改造・延命技術・複合現実などといった科学技術はどこまで進歩しているのかについての話をしようと思う。

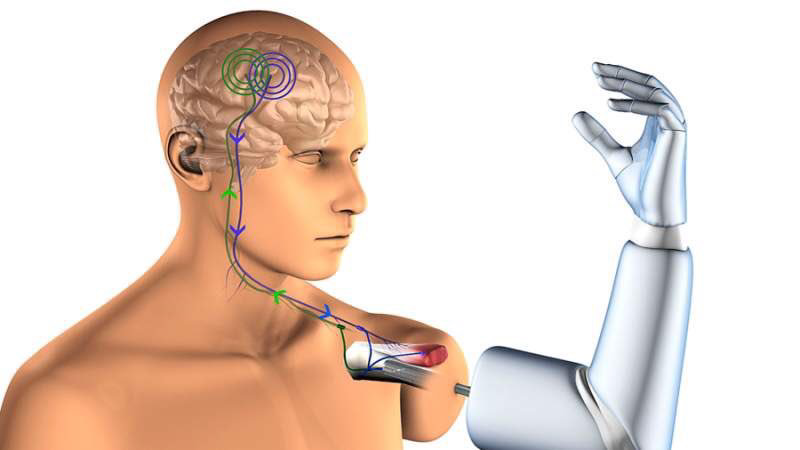

1. 人体神経直結の義手、精密な動作と触覚が実現

2019年2月ごろ、スウェーデンのチャルマース工科大学が電極を人体の神経に直結することにより、考えるだけで精密な動作を行い、触覚を感じることができる義手を開発した。

従来型の義手は皮膚の上に置かれた電極によって、脳から命令として発せられる微弱な電気的刺激を認識することで作動するものだった。義手の動きも「手を広げる」と「手を握る」といった大まかな動作しかできず、誤作動も多く、当然ながら装着した人は、物体を「触った」感覚を得ることが不可能であった。しかし、今回開発された義手では電極が筋肉に直接埋め込まれることにより、器用で複雑な動きや義手から伝わった電気信号によって物体を感知することが可能となった。もうこれは、”義手”というよりは”機械の腕”と言ったほうが適しているのではないだろうか。

さらに、この”機械の腕”は研究室の中でのみ使用できるものではなく、日常生活で使うことができるレベルのものである。近いうちに、イタリアとスウェーデンにいる2人の患者が新たに”機械の腕”を装着する予定だ。

ちなみこの流れに沿って義手の話をもう少しすると、今、義手は人体の能力拡張に向けても歩みを進めている。

2016年にゲーム会社のコナミが「The Phantom Limb Project」という義手制作プロジェクトを立ち上げた。その内容は不慮の人身事故により左腕と左足を失ったイギリス人男性のジェームスさんに最先端のロボット工学にちょっとの遊び心を加えたバイオニック・アームを作成するというものだった。3年前の話のため、冒頭で紹介した”機械の腕”に比べると義手としての性能は劣る部分もあるが、腕としての能力の多様さはSFの世界なのでは…と疑うようなものであった。

その能力とはレーザー、鼓動にシンクロするLEDライト、携帯電話を充電できるUSBポート、そして時計が片腕一本に集約された。また、最も驚いたのが、肩の部分にドローンが搭載されており、腕から発進することもできるのだ。もちろん、腕を開く、閉じるのアクションも可能で、なんといってもデザインがめちゃくちゃかっこいい。

これからは腕の無い人の腕が復活するだけでなく、腕のある人も機械の腕を装着してサイボーグとなるような時代がやってくるだろう。

2. スマートコンタクトレンズで人間の視覚が進化する

1880年代に最初のハードコンタクトレンズが誕生し、その約100年後の1970年代には大量生産できるソフトコンタクトレンズが登場した。それから現在に至るまで、私たちが日常で使用するコンタクトレンズはかなり快適なものとなった。が、視力補正という本質的な機能は全く変わっていない。

しかしだ、研究室の中では、未来へ革命を起こすような技術が続々と開発されている。2016年ごろにソニーがカメラ内蔵コンタクトレンズの特許を申請した。ソニーが提出したスマートコンタクトレンズの特許申請書によると、コンタクトレンズには極小のカメラユニットだけでなく、ストレージ・イメージセンサー・撮像レンズ・無線通信ユニットなどを搭載しているとのこと。撮影時のシャッターはまばたきを行うことで切ることができ、絞り調整・ズーム・焦点を合わせるなどの操作が可能と説明されている。

さらに、まぶたの圧力をセンサーで感知することで、通常のまばたきとシャッターの違いも区別できる。また、絞り調整やズームなどの機能はまぶたの開き具合によって調整できるとされている。撮影した写真は内蔵ストレージに記録できると見られており、さらに無線通信ユニットから任意のデバイスに写真を送信することも可能なんだそうだ。。。映画かよと突っ込みを入れたくなるような技術が既に開発されているのである。

まだ他にも、スイス連邦工科大学ローザンヌ校が開発した、まばたきで等倍と2.8倍を切り替えられる望遠コンタクトレンズや、グーグルの親会社アルファベットが開発した、血糖値モニターを制御する機能を備えた医療用コンタクトレンズなど様々なコンタクトレンズが開発されている。

一方、コンタクトレンズの真の潜在能力はディスプレーとしての活用にある。眼球の動きを追跡し、通常の視覚に画像を重ねることで、現実と仮想が融合した世界を体験することができる。

実は、本格的なコンタクトレンズ型ディスプレーの開発は何年も前から進んでいる。(2008年に赤色LEDアレイを敷き詰めたコンタクトレンズ型ディスプレイを試作し、ウサギの目に20分間装着させるなどの実験が行われている。)本格的なコンタクトレンズ型ディスプレーが実際の生活に普及すれば、レンズ上でニュースを確認したり、Twitterをみたりと暮らしが変化するだろう。スマートフォンの登場により、街には手元の画面を覗きこむ人々で溢れかえることとなったが、近い将来にスマートコンタクトレンズが登場すれば、街にはただ茫然と前を向き続け、レンズ内のディスプレイに釘づけとなる人々で溢れかえるのではないだろうか……

3.冷凍保存されている人体は無事に蘇るのか

臨床死の宣告後、身体を液体窒素で極低温(-192℃)に冷却して保存することで、未来のテクノロジーの発達による復活に望みを賭けるという方法、クライオニクス(人体冷凍保存)。アメリカやロシアに冷凍された人体を保存する施設が存在しており、すでに世界全体で約350人が冷凍保存されている(2016年時点)。うちには、日本人も含まれている。

クライオニクス施設を提供するロシアのKrioRus(クリオロス)社の代表、ウダロワ・ワレーリヤ・ビクトロブナ氏によると、まずは運ばれてきた遺体の損傷を防ぐために氷風呂に着け、予備冷却を行う。その後、機械で胸部を圧迫、全身に血液と酸素を循環させる。続いて、冷凍時に体内に血液が残っていると、血管が破裂して細胞を傷つける危険があるため、血管に特殊な機械を繋いで、身体から全ての血液を抜きながら凍結を防ぐための特殊な液体”クライオプロテクター”と入れ替えを行う。そして液体窒素を部屋に流し込み、3時間かけて遺体を-124℃に冷却。最後にアルミの容器で包んだら、液体窒素で満たされ-194℃になるよう制御されたポットに入れる。その後は、科学技術が発展をして蘇る未来をただひたすら待つのだそうだ。

今のところ、適切に人体を解凍する技術は存在していない…

では、冷凍保存に関する研究はどこまで進んでいるのか、今回は興味深い研究結果を1つ紹介しよう。

2018年5月ごろ、ロシアの高等研究基金が世界初となる-196度で45日間冷凍保存したカエルの心臓を回復させることに成功したのだ。これまでの技術では心臓を保管できるのはせいぜい6時間ほどでしかなかった。同機関のアナトリ・コフトゥン教授によると、カエルのみならず、4度で24時間、低体温保存したラットの心臓を機能的に回復させることにも成功したそうだ。恐らく、次は哺乳類の心臓を、最終的には人間の心臓も復活できるようになるだろう。

ジリジリと進んでるクライオニクス研究であるが、この技術が完成した場合には寿命の定義が変わり、人類は不死に大きく近づくことになる。また、SF映画でよく登場する、人工冬眠によって何光年も離れた人類が居住可能な星へ到達することも実現するのかもしれない。

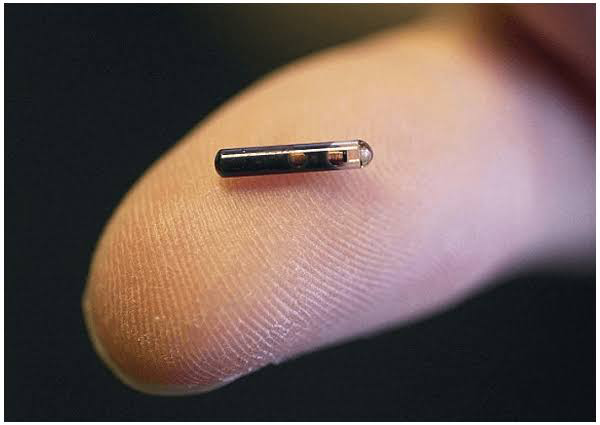

4.人体へのマイクロチップ埋め込みの是非

人体へのマイクロチップの埋め込みに皆さんは賛成だろうか。今回は最も有名である手への埋め込みに関する話とする。

マイクロチップは本当に小さい、米2.3粒ほどの大きさで、それをカプセルとともに注射器(血液検査で使用される注射器の針の3倍程度の太さ)で手の親指と人差し指の間の水かきがもっとも厚くなっているところへ注入するといった過程で埋め込みが行われる。

現時点でのメリットとしては、日本ではほとんど存在しない。しいて言うならば、自宅などの鍵として使用できるといったところだろうか。スウェーデンでは数千人がチップを埋め込んでおり、世界最大規模となっている。同時にキャッシュレス化も進んでいるため、マイクロチップでの支払いが可能となっており、手ぶらで買い物に行ける生活となっている。他にもコンサート会場やテーマパークなどの入退場管理や、緊急時の血液型や病歴の確認としての活躍が期待されている。

様々なメリットの中、デメッリトは存在するのかと気になるだろうが、現時点では存在しないように感じられる。使用されるマイクロチップはRFDIというID情報を埋め込んだRFタグから、電磁界や電波などを用いた近距離の無線通信によって情報をやりとりするものなのだが、これは電力を自力で供給することが出来ないため、GPSで管理されるといった心配もない。今後、生体エネルギーで発電し、GPS機能を持つチップも登場するかもしれないが、まだその心配はない。(まあ、GPSがあると何かと便利な点もあるが)

チップの埋め込みは海外に行くなり、個人輸入して自分で埋め込むなり、色々と方法がある。しかし、日本に住んでいる限りはあまり埋め込むメリットもないため、私はお勧めしない。しかし、近い将来には電子決済を超える便利な決済法として普及する可能性は高い。

最終的にはスマートフォンは”スマートコンタクトレンズ”へ、財布は”マイクロチップ”へと転換される未来がやってくることを期待している。